楽譜の版面権 私見

ネオローグの香月さんから振られてきたので、ちょっと私なりの考えを書いてみます。

とはいえ、勤務先は楽譜出版協会加盟社だったりするので、

ちょっとどころじゃなくクリティカルな問題で、

イマイチ歯切れが悪いかもしれません。

music production / audio engineering / text-writing & editing by iori matsumoto, since 2001

2013年5月29日の記事

ネオローグの香月さんから振られてきたので、ちょっと私なりの考えを書いてみます。

とはいえ、勤務先は楽譜出版協会加盟社だったりするので、

ちょっとどころじゃなくクリティカルな問題で、

イマイチ歯切れが悪いかもしれません。

2013年5月19日の記事

僕が見よう見まねで録音やミックスを始めたころには、もうPro Tools(=コンピューター)を使っていましたが、それ以前にはいわゆる宅録で、カセットMTRを使っていた時代もありました。しかし、全チャンネルにEQを通し、リバーブをかけ、といったことを学んだのは完全にPro Toolsです。

しかし、最近富みに疑問に思うのは、本当にそれは録音か?音楽か?ということです。自分のやっていることはコンピューターの操作であって、音楽を作っていると言えるのだろうか?と。やっぱりミキサーがあって、テープが回っているのが本筋なんじゃなかろうか?と。

そんな疑問を抱いていた矢先、一本の音楽ドキュメンタリー映画のDVDが発売となりました。『SOUND CITY - Real To Reel-

』。撮影をしたのは元ニルヴァーナのドラマーで、現在はフー・ファイターズのボーカル&ギターであるデイヴ・グロール。デイヴはニルヴァーナが『Nevermind』を録音したスタジオ、カリフォルニアのSOUND CITYが2011年に閉鎖されることを聞き、そこにあったNEVEの8028コンソールを購入します。それを期に、このSOUND CITYにかかわったミュージシャンおよびスタッフの証言を集めた映画の制作を始めるのです。

横浜、パリ、モナコでの『Potsunen P』を受けた公演でございました。

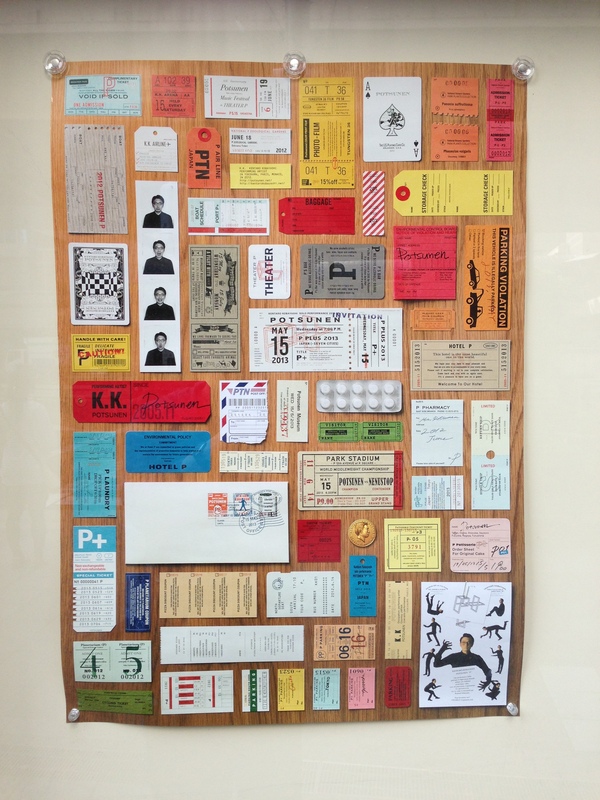

ポスター、気合い入ってますね。これ全部の要素をアナログで作ってから並べて、撮影したのではないかと思われます。ああ、考えただけでも面倒くさい……。

以下、ネタバレでございます。

2013年5月15日の記事

2013年5月11日の記事

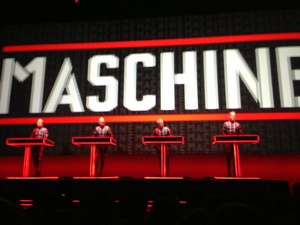

クラフトワーク来日公演第4夜は『The MAN-MACHINE 』、ドイツ語で言うところの『Die MENSCHE-MASCHINE

』、邦題では『人間解体

』でした。

ラルフ・ヒュッターが“写真は自由に撮っていいよ”とのことで、上の写真はまさに「MAN-MACHINE」でございます(本当はもっとあるんだけど、キリがないので)。

ネタバレに入る前に、これから日本公演に行かれる方へ。本公演は、映像のみならず、サウンドも3-Dであるのが一つの特徴ですが、リア・スピーカーから影になる部分だとその効果がよく分かりません。普通PA席の前辺りが音的には最良なのですが、初日はそこに陣取ったために、リア・スピーカーからの音がほとんど聴こえませんでした。ですのでぜひフロア中央辺りで聴かれるのがお勧めです。では、動画の下からネタバレを。

2013年5月 8日の記事

クラフトワーク2時間耐久レース×8が始まりました。

…って書いてもなんのこっちゃ分かんないと思いますが。

「まだ悩んでいる」という方、絶対に行った方がいいと思います。1公演でいいので。

クラフトワークについて知らない方のために説明すると、1960年代末からシンセサイザーを使ったポップ・ミュージック、すなわちテクノ・ポップを生み出し続けたドイツはデュッセルドルフのグループです。それまでのシンセサイザー音楽というのは、実験音楽や、クラシックをシンセで奏でたものなどがほとんどで、オリジナルのポップ・ソングをシンセサイザーの多重録音で生み出した彼らの功績は、後にYMOなどにもつながっていきます。

1990年代まではステージに所狭しと機材を並べてライブ演奏していたのですが、近年はコンピューターをテーブルの上に置き(しかも何が乗ってるかは見えない)、4人のメンバーが並んで立っているという図式です。

で、現在3-Dライブという趣旨で、世界各地で行っている彼らの公演は、8枚のアルバムの収録曲を1公演ずつ全部やる、という趣旨のもので、それがようやく日本に来たというわけですね。

もちろん背景映像はその名の通り3-Dでありまして、これが見モノだということもあります。

3Dグラス着用の相方。

3Dグラス着用の相方。

ということで、第一夜は『アウトバーン 』(1974年作品)。以下、壮大にネタバレしております。

Syndicate this site (XML)

Syndicate this site (XML)